当英式古典遇上彝绣非遗,上海广播户外音乐IP构建城市文化新坐标

11月19日晚,上海世博文化公园乐音悠扬、锦绣生辉。“2025上海双子山星光音乐会”和“沪滇山海情 楚雄彝绣秀上海”活动在双子山脚下华美上演。一场是英式典雅的户外古典音乐盛宴,一场是融合了非遗技艺与现代美学的视觉盛宴,由上海人民广播电台承办的这两场活动,为城市注入了持续的文化活力和人文温度。

浓郁英伦风情璀璨上演

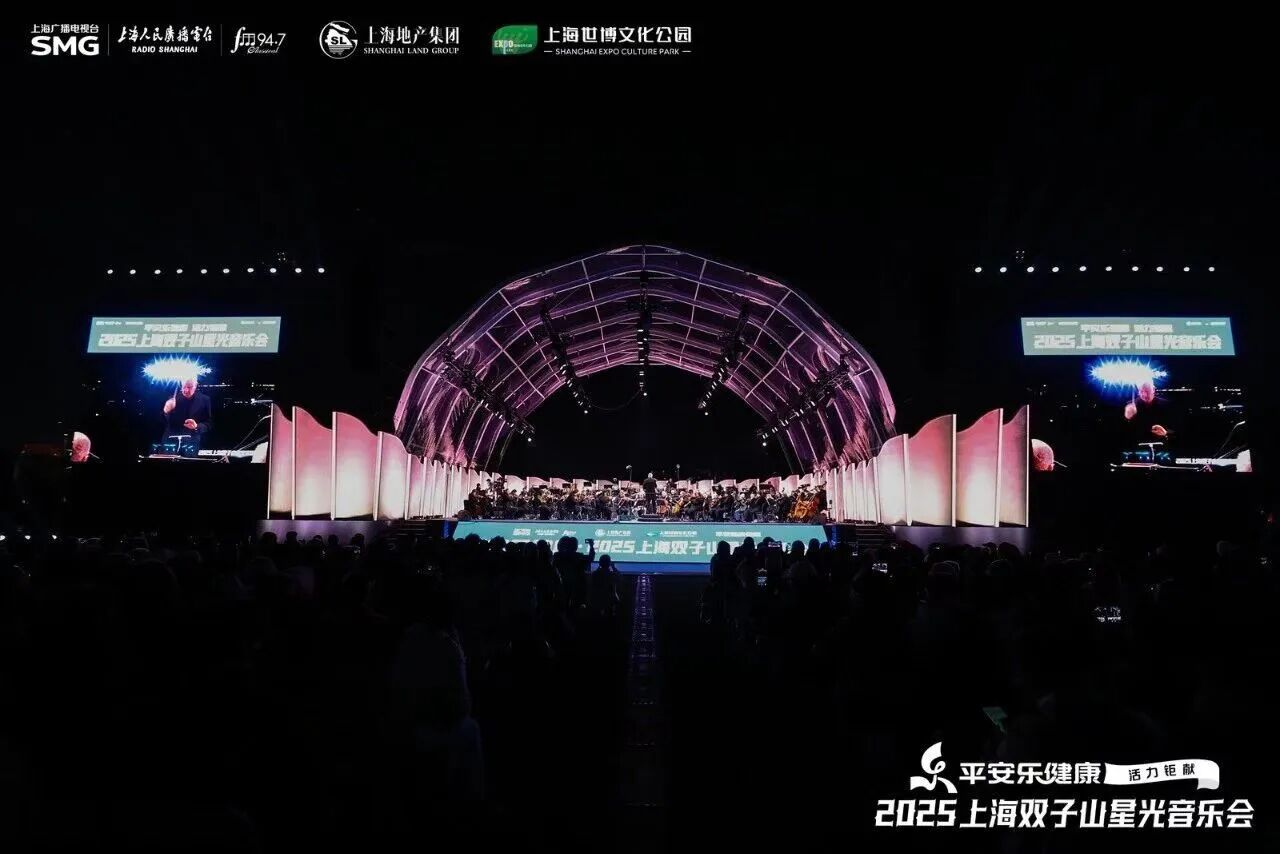

“2025上海双子山星光音乐会” 由上海人民广播电台经典947与上海世博文化公园共同打造。音乐会以都市夜空为幕、山体绿意为景,构建起天然的沉浸式艺术空间。

连日降温,申城的夜晚寒意十足,但现场观演气氛却十分热烈,近3000位观众沉浸在精彩的古典乐演奏中,掌声不断响起。

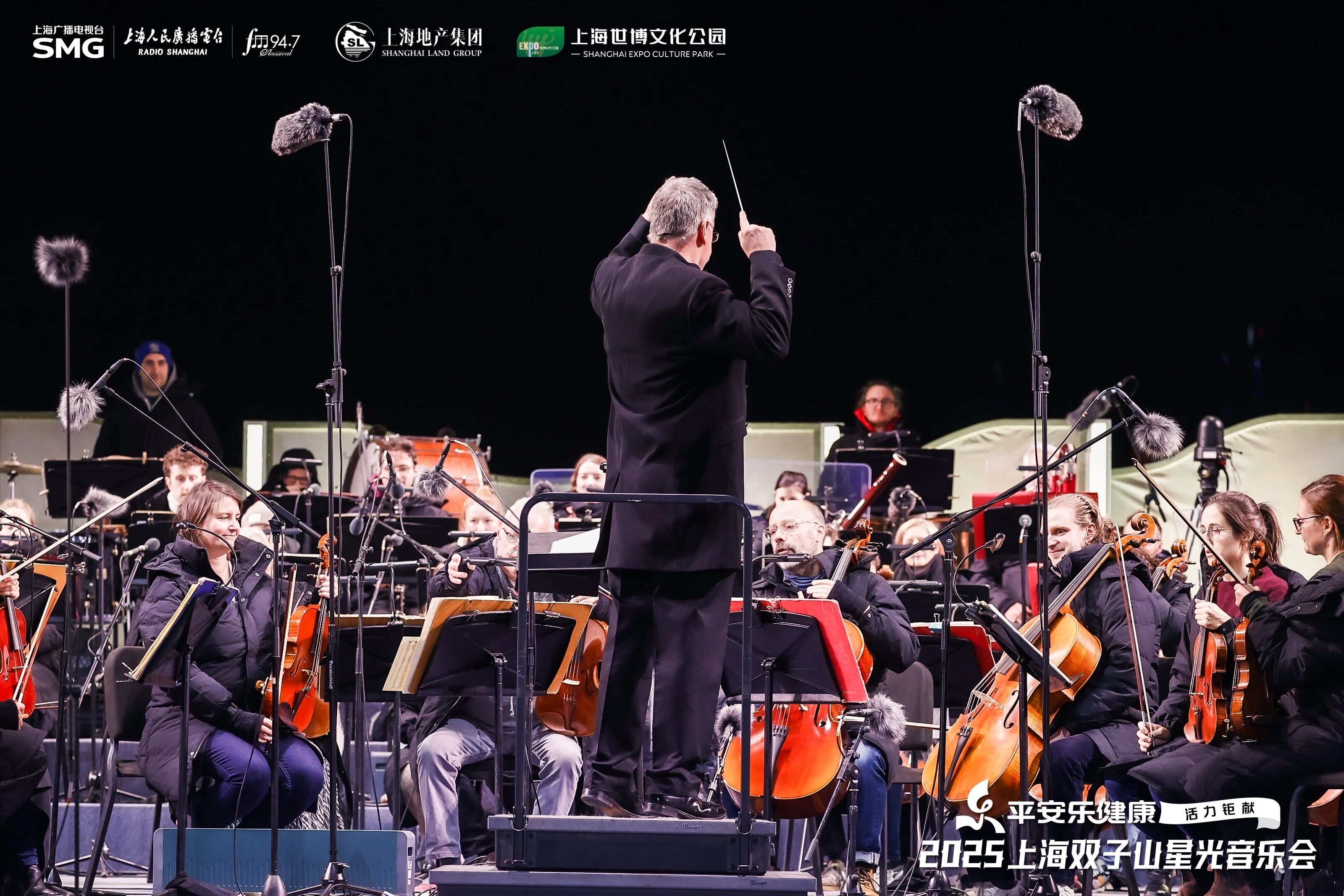

被誉为英国音乐“活化石”的哈雷管弦乐团在指挥家斯蒂芬·贝尔的执棒下,携手帕格尼尼小提琴金奖获得者、中国著名小提琴家宁峰,为申城乐迷带来了一个充满活力与感动的音乐之夜。

音乐会在肖斯塔科维奇昂扬的《节日序曲》中开场,瞬间点燃了现场气氛。随后,英国作曲家埃尔加、沃恩·威廉斯的经典旋律,带着浓郁的英伦风情,在山间微风与璀璨星光中流淌。当晚的高潮之一,是中国小提琴家宁峰的登场。他不仅精准诠释了柴可夫斯基与贝多芬协奏曲篇章的西方精髓,更以一曲深情婉转的《梁祝》“化蝶”与古老的英格兰民谣“绿袖子”诗意对话。

值得一提的是,世博文化公园原址为2010年上海世博会举办地,而1851年首届世博会诞生于英国,当哈雷乐团奏响《友谊地久天长》这首古老民谣时,音乐成为了连接两届世博的时空纽带,见证了人类文明从工业时代迈向生态文明的进步。

为抵御初冬的寒意,经典947在现场特别设置了“暖心小屋”,免费提供红糖姜茶和暖宝宝,让乐迷们在艺术享受的同时,也能感受到一份“暖手更暖心”的贴心服务。

此次“双子山星光音乐会”的推出,是上海广播深耕户外音乐IP的关键一步。作为古典音乐领域的专业媒体,经典947既拥有世界级艺术资源的整合能力,也具备强大的IP运营经验与全民传播渠道,致力构建起“春天辰山、秋天双子山”的全年音乐布局,让高品质户外音乐贯穿全年,成为上海文化生活的固定坐标。

云南非遗美学华丽绽放

作为音乐会后的特别返场,来自云南楚雄的彝绣时装精品依次亮相,在星光与音乐的映衬下,将楚雄彝绣独特的图案构思、精湛针法与大胆配色娓娓道来,在“音画交融”的非遗美学魅力中,充分展现来自东方文化的自信风范。

这场楚雄彝绣服装秀演融合了非遗技艺与现代美学,既是沪滇文化帮扶协作成果的集中展示,也是楚雄彝绣从深山走向世界的生动实践。

文化底蕴厚重的楚雄彝族服饰是国家级非物质文化遗产。近年来,在上海市委宣传部、云南省委宣传部、上海市人民政府合作交流办公室、嘉定区等部门的关心重视和推动下,楚雄州持续深化“沪滇山海情”文化帮扶协作工作,着力实施好上海对口帮扶彝绣项目,推动千年彝绣非遗创造性转化、创新性发展。

“楚雄彝绣”集体使用商标获国家知识产权局核准注册,彝绣企业参加“文博会”“进博会”,楚雄彝族服装服饰走进上海时装周,迈向纽约时装周、米兰时装周、巴黎时装周、2025中国国际时装周等,让这一非遗技艺从乡村绣坊走进国际视野。

从深山绣坊走向国际T台,从“指尖艺术”到“指尖经济”,楚雄彝绣完成了“绣品变商品、秀场变市场、绣片变名片”的三大转变,跑出了标准化、产业化、品牌化、时尚化、国际化的“加速度”。

此次楚雄彝绣的上海之行,不仅让更多人领略到彝绣的非遗之美,更彰显了沪滇协作在文化传承与产业帮扶中的示范价值。未来,楚雄彝绣将继续以东方美学为根、以创新发展为翼,向世界传递古老而鲜活的文化力量。

让艺术成为生活该有的样子

初冬严寒中,三千市民齐聚“双子山”脚下,在都市夜空下聆听古典音乐,这一景象就如同一首城市抒情诗,动人心弦。

这场由上海人民广播电台举办的露天音乐会之所以精彩,不仅在于英国哈雷管弦乐团的历史回响与小提琴家宁峰的精湛技艺,更在于它创造了一种难能可贵的城市文化体验——艺术从音乐厅的“圣殿”走入公共空间,成为每个人触手可及的精神滋养。

音乐会的选址颇具深意。世博文化公园作为上海中心城区稀缺的大型优质绿地,其从工业时代场地到城市“绿心”的蜕变,本身就是人类文明进步的缩影。当《友谊地久天长》的旋律响起,连接起1851年伦敦世博与2010年上海世博的时空脉络,音乐成为了城市记忆的载体,唤起了人们对文明发展的集体共鸣。

在初冬寒意中,台上音乐家穿着羽绒服倾情演奏,台下观众无一人提前离场,这份执着不仅是对艺术的尊重,更是城市文化向心力的生动体现。而主办方准备的姜茶与暖宝宝,这些细微处的人文关怀,让高端艺术活动拥有了接地气的温度,构建起一座城市特有的温情与魅力。

城市的吸引力不仅在于摩天大楼与繁华商圈。当艺术走出殿堂,与都市夜景、山体绿意融为一体,成为了市民可感可触的生活组成,它便成为了连接人与人、人与城市的情感纽带。上海正在建设人民城市的样本,需要更多这样打破边界、融入生活的艺术实践。让艺术成为一种“生活该有的样子”,让“手里是热的,心里是满的”成为市民普遍的生活体验,这或许就是城市文明最美的进步。