今晚诚邀您拿着这张戏票,一同再会梅兰芳!

在历史文化长河中,总有一些身影历经岁月洗礼而愈发璀璨。梅兰芳,就是其中之一。112年前的1913年11月,梅兰芳与上海初次照面;95年前,他从上海的码头走向世界;80年前,他结束“一个人的抗战”,将再次登台的荣耀献给这座城市。梅兰芳与上海,有着很深的缘分。

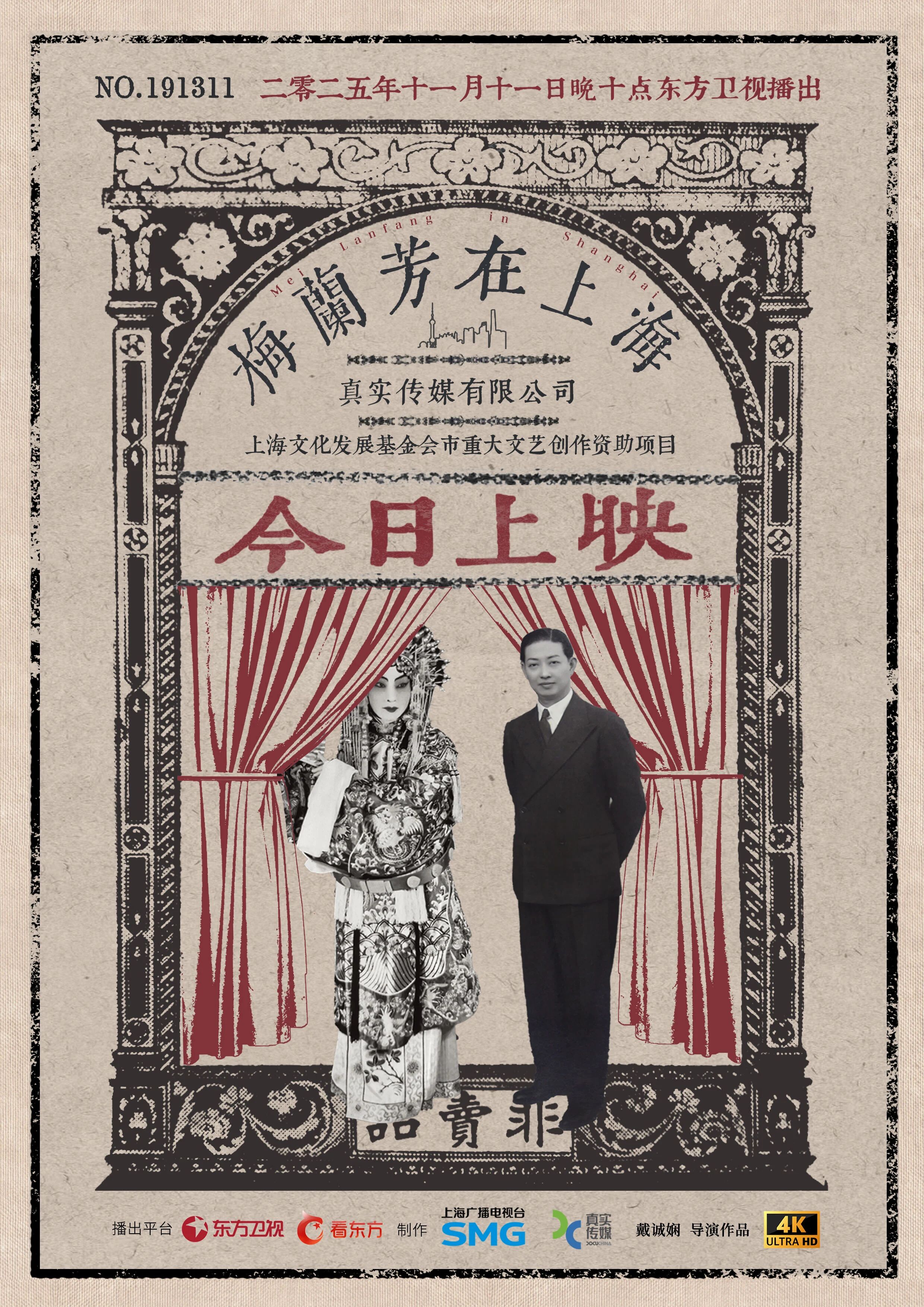

为纪念梅兰芳先生访美演出95周年暨中国人民抗日战争胜利80周年,由上海广播电视台真实传媒出品的纪录片《梅兰芳在上海》将于11月11日晚22点在东方卫视“新纪实”时段和看看新闻、看东方网络平台播出。该纪录片也是上海文化发展基金会市重大文艺创作资助项目。

《梅兰芳在上海》是对梅兰芳上海记忆的一次探寻,也是与梅兰芳的一次重聚。

再会梅兰芳,是在历史坐标中,定位艺术大师的抉择。纪录片的叙事,始于一个精心选择的时间锚点。1913年的11月,年轻的梅兰芳首次踏足上海舞台。这座当时远东最富活力的现代都市,以其开放、多元且充满竞争的文化生态,深刻地影响了梅兰芳的艺术观。他在这里观摩新式话剧,接触现代舞台布景,感受海派文化的兼收并蓄,最终淬炼出自身艺术变革的灵感。上海,可谓其艺术风格走向成熟的关键一站。

而片中选择的另外两个纪念节点——访美95周年与抗战80周年,则精准勾勒出梅兰芳艺术生涯中另外两大维度:一是他积极将中国古典艺术推向世界舞台的文化使者身份,二是他在民族危亡关头所展现出的铮铮铁骨。

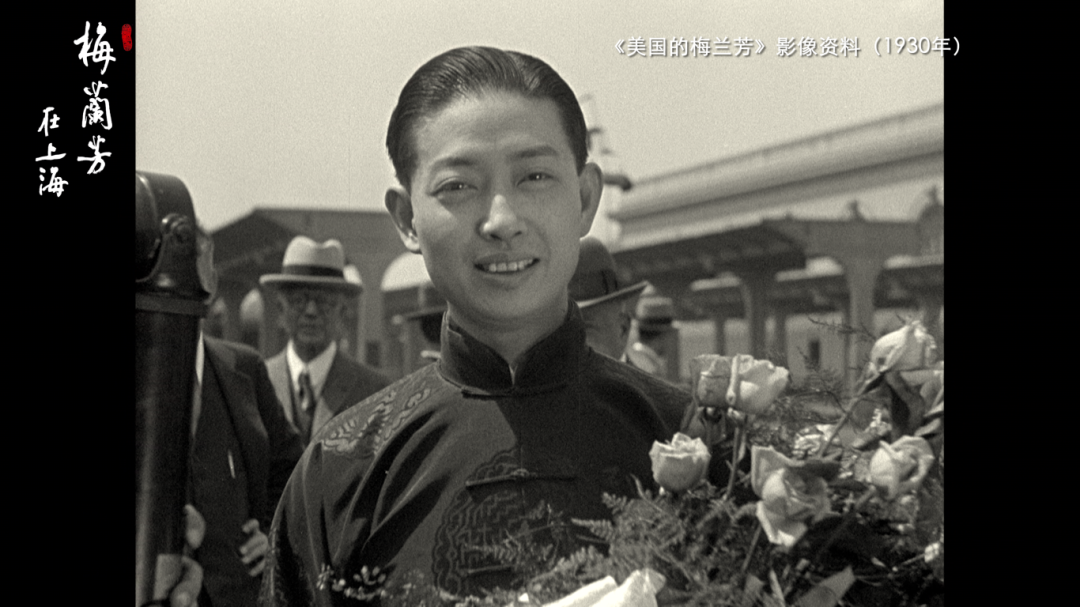

1910年代梅兰芳在上海的留影

在梅兰芳大火特火的年代里,京剧艺术是风靡全国的潮流艺术。而当下的年轻观众要用怎样的方式去走近京剧,走近梅兰芳先生的故事?

纪录片主创团队在基于梅先生现存的自传、访谈文稿等大量文本资料和珍贵影像的基础上,大胆而审慎地运用了人工智能技术,复原了梅兰芳先生的语音。让梅兰芳先生得以用他那个时代特有的语调和节奏,“亲口”讲述自己首次赴沪的忐忑、艺术创新的狂喜、乃至抗战期间蓄须明志时的决绝,观众听到的,不再只是后人的转述与评说,而是一种近乎“第一人称”的内心独白。

视觉表现上,纪录片邀请到年轻的漫画家林莹出镜,她曾用漫画作品《梅兰芳》细腻地勾勒出一代“伶王”的百年传奇。在漫画的基础上,纪录片运用人工智能技术,化静为动,让梅兰芳的一颦、一笑再次生动。

《梅兰芳》漫画动图

此次,纪录片主创团队还携手上海音像资料馆,挖掘并呈现了一批关于梅兰芳的珍贵影像资料。这些此前鲜少广泛面世的影像画面,如同历史留下的“彩蛋”,为观众拼凑出一个更为立体、丰满的梅兰芳形象。

《美国的梅兰芳》(1930)资料影像截图

再会梅兰芳,也是一次次的故地重游和故人重逢。美琪大戏院、天蟾舞台、兰心大戏院、人民大舞台,伴随着观众们的高声喝彩,作为上海文化地标的众多剧场串起了梅兰芳在上海的演艺人生。而南京西路的张园,愚园路上的“兰畹”、思南路上的梅公馆,则收藏了关于梅兰芳更为隐秘的城市记忆。

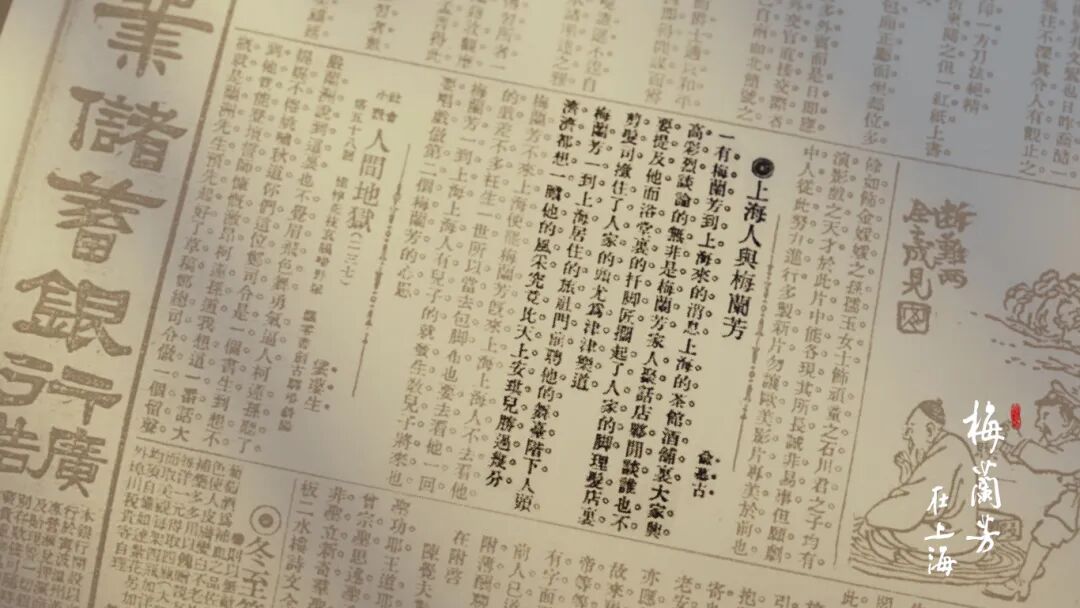

1923年12月21日《申报》图片

纪录片讲述的是梅兰芳与上海这座城市的往事,也正因为城市空间的展开,主创团队选择了一种接近于跟拍找寻的实录表达。在梅派青年演员田慧的寻访中,记录下已逾百岁的舒昌玉老先生讲述师徒情缘;见证了梅葆玖先生的发小沈维德先生回顾儿时记忆;也借由梅兰芳先生的外孙范梅强先生走进了梅氏的家族历史。

纪录片通过这些亲历、亲见者的回忆,串联起了梅兰芳艺术探索、国际交流与家国大义的三条主线,将梅兰芳从一个符号、一个传奇,还原为在具体历史情境中不断思考、抉择与行动的一个有血有肉的人。

范梅强先生剧照

舒昌玉先生剧照

无论是城市空间的一角、报刊消息的一则、还是故人好友的一言一语,纪录片《梅兰芳在上海》将这些零落的“记忆线索”一一收拢,最终编织成如小品文一般妙趣横生的上海版“梅边琐记”,它讲述的是梅兰芳与上海的故事,也是传统戏曲走向革新艺术的故事,更是中华文化走入国际视野的故事。

纪录片《梅兰芳在上海》海报

今晚,诚邀您拿着这张《梅兰芳在上海》的戏票,和我们一起,在城市的真实记忆中,再见梅兰芳的光华璀璨,也幸逢他的纯粹与深情,便道一声:再会,梅兰芳!

纪录片《梅兰芳在上海》

11月11日晚22:00

东方卫视“新纪实”栏目播出

看看新闻、看东方APP同步播出