聚焦真实案例!检察官办案过程在这部纪录片首度曝光

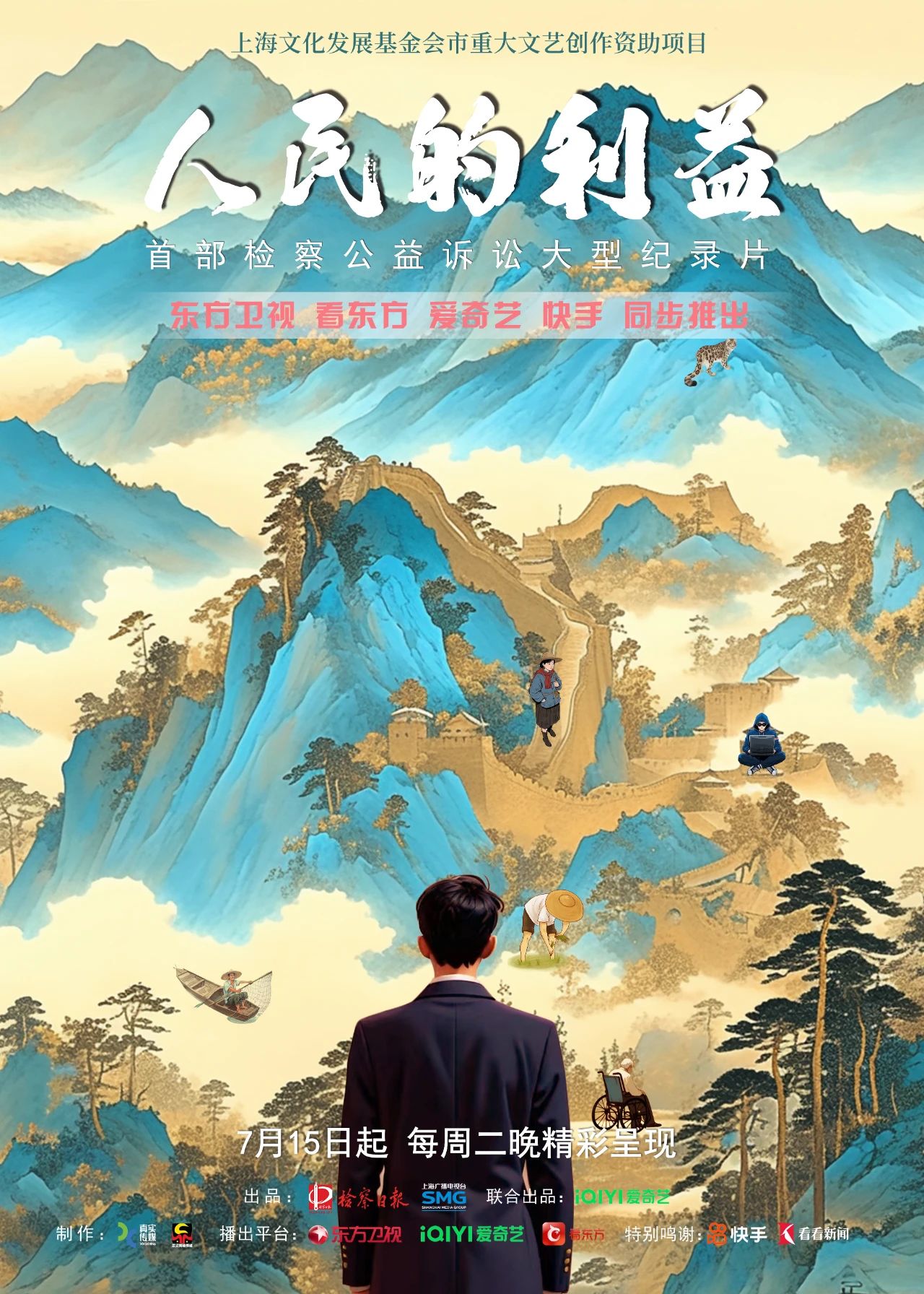

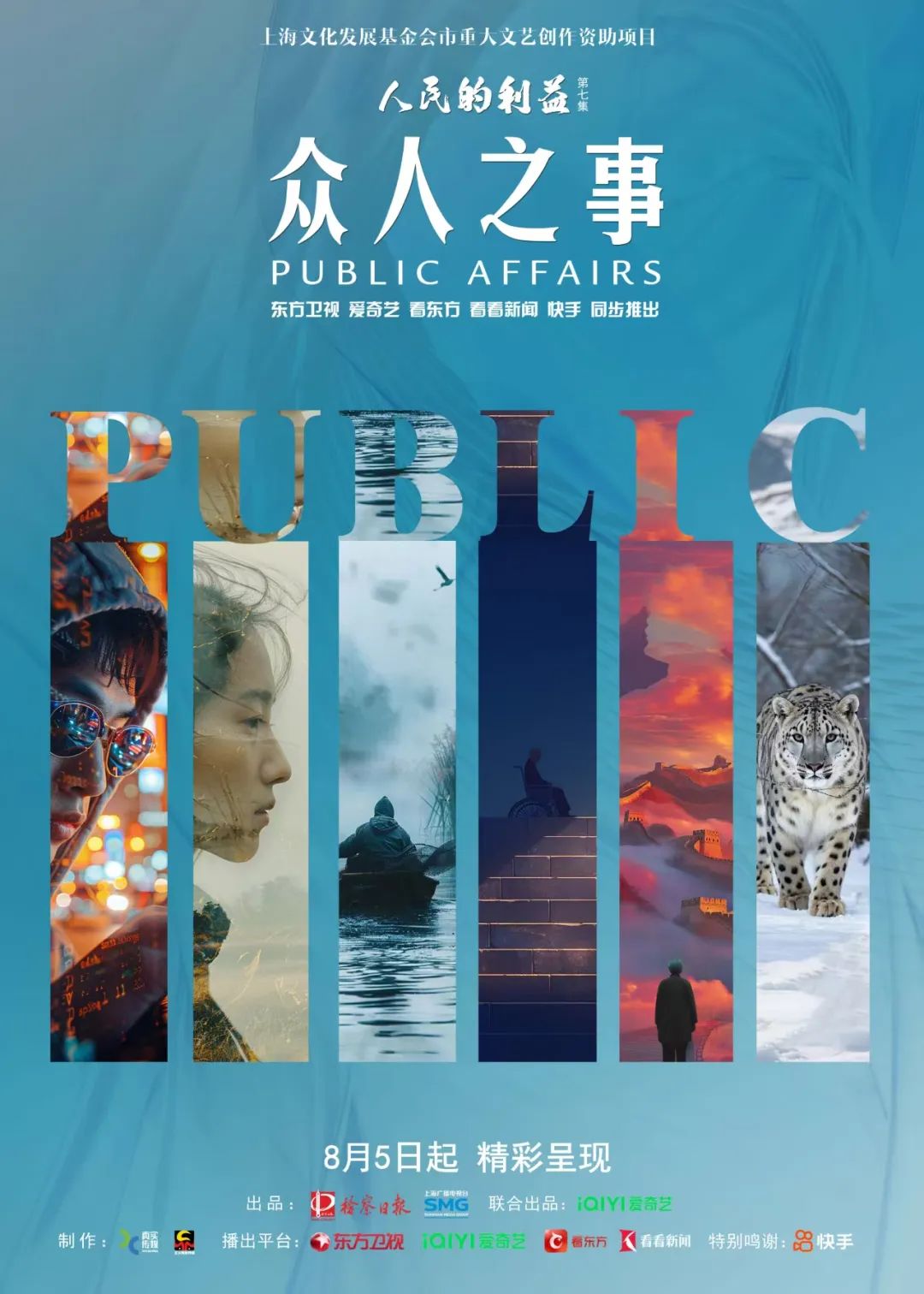

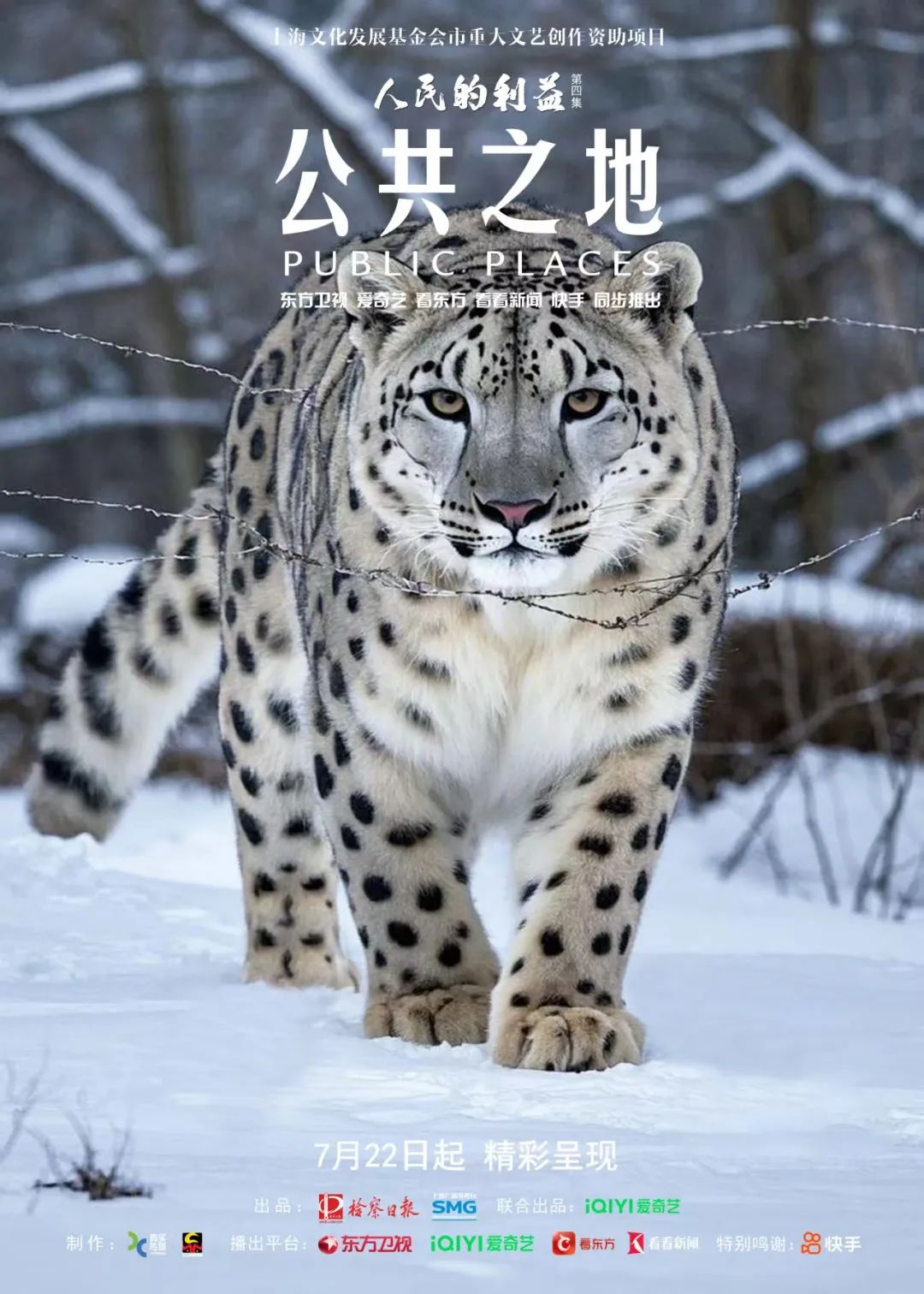

历时一年追踪拍摄,在全国范围选取兼具社会关注度和代表性的典型案例,检察公益诉讼题材纪录片《人民的利益》于近日播出。这部由最高人民检察院公益诉讼检察厅、新闻办公室指导,检察日报社与上海广播电视台共同出品,真实传媒秦博、刘跃工作室制作的纪录片,凭借“网络开盒”(人肉搜索与曝光个人信息)案、农村外嫁女土地权益案等鲜活案例,收获广泛关注,激发观众对检察公益诉讼工作的兴趣,全网累计播放量超过2亿次。

一线案例解读检察公益诉讼制度

回顾整个创作过程,总导演刘跃表示,“挑战”二字从立项之初贯穿整个创作过程。检察公益诉讼涵盖面广,涉及公共利益和国家利益的诸多方面,包括生态环境和资源保护、国土资源、食品药品安全、妇女权益保障、无障碍环境建设和文化遗产保护等不同领域。在最高检公益诉讼检察厅的指导和支持下,主创团队从全国范围搜集可供拍摄的案例。然而,海量案件在为创作提供大量素材的同时,筛选工作难度也随之加大。如何在庞杂内容中找到切入点,成为创作团队首要解决的问题。

对此,主创团队坚定认为,应以不同领域办理的案件作为抓手,通过纪实性拍摄案件办理过程,展示检察公益诉讼在各领域发挥的作用。经过与最高检反复沟通,主创团队决定,先初步判断哪些领域可供深入挖掘,如生态资源保护、文物保护等。随后,导演组分赴案例所在地展开地方调研。刘跃介绍,现实题材纪录片的跟踪拍摄方式,能够更好地呈现进行中的案件,因此,团队决定暂时排除已办结案件,筛选正在办理且适合拍摄的诉讼,同时关注案件的特殊性,以及检察公益诉讼在其中发挥的作用。

为了顺利展开拍摄,团队往往既要与地方检察院沟通,明确拍摄方向及拍摄可行性,还要征得案件各方同意。由于公益诉讼的特殊性,团队致力于找到既具代表性,又有故事性和可操作性的案例。刘跃表示,“只有这样,才能真实记录公益诉讼检察官的工作情况,阐释检察公益诉讼制度的意义。”

可看性、专业性之间寻找平衡点

作为一部面向大众传播的影视内容,《人民的利益》既要保证内容专业性,准确传达检察公益诉讼的相关知识和流程;又要兼顾可看性,吸引更多观众目光。

近年来,“网络开盒”、外嫁女权益保护、无障碍设施建设等话题备受关注。团队在选择案例时,会主动关注此类内容,考虑如何将百姓关心的热点问题融入作品。例如,在“网络开盒”案件中,纪录片呈现检察院整合线索、与未检(未成年人刑事检察)检察官沟通界定损害赔偿、提起民事公益诉讼等复杂过程,让观众看到检察公益诉讼在新兴领域的实践。

检察公益诉讼流程复杂,专业性高,为了让观众更好地理解案件,主创团队侧重展现案件发生的原因,真实呈现矛盾冲突和化解过程,以及公益诉讼的复杂性。《人民的利益》通过沉浸式展现检察官在案件办理中的具体工作,以及检察公益诉讼如何克服阻碍发挥作用,让观众逐渐了解这一专业领域。同时,团队以纪实方式刻画检察官形象,细腻展现他们在工作中的犹豫、纠结、突破,以及成功后的喜悦,拉近检察官与观众的距离。

法治宣传教育的生动实践

《人民的利益》创作目的之一,是让更多人关注检察公益诉讼,提升公众对公共利益保护的意识。主创团队在拍摄过程中,深刻感受到公益诉讼检察官面临的巨大挑战。公益诉讼案件涉及领域广泛,既有新兴领域案件,又有传统领域长年积淀下来的矛盾。检察官需要协调各方人员,捋顺多方关系。他们的工作常常不被理解,甚至可能面临质疑和威胁。然而,检察官以强烈的使命感和情怀,为守护公共利益和国家利益不懈努力。

通过一个个真实案例,观众跟随检察官的视角,为误入歧途的青少年扼腕叹息,对据理力争的外嫁女感同身受……直观了解检察公益诉讼工作的艰辛与重要。镜头下各方的真实经历,既展现检察官坚守初心、抽丝剥茧寻找破题思路的专业素养,又进一步唤起民众对公共利益保护的意识。

为顺应媒体融合时代的传播规律,真实传媒运营团队以《人民的利益》正片为核心,构建多维立体化传播矩阵——在正片播出前,通过极具话题感的系列宣传片吸引关注,正片上线后,持续输出内容切片、主创深度访谈等衍生素材,结合线下点映,形成“短视频引流+长视频沉淀+受众互动”的大小屏互补式传播链条,全方位适配网民碎片化观看与深度内容消费的双重需求,持续推高传播声量与影响力。刘跃表示,团队正在思考将一些案件进行影视化呈现的可能,如制作长篇纪录电影或改编成剧情片,进一步扩大公益诉讼的影响力,让更多人参与公共利益保护行动。