全网累计播放量超2亿!这部纪录片为何能出圈?

7集纪录片《人民的利益》讲了啥?

为何引起全网关注——

行进式记录检察公益诉讼真实办案过程

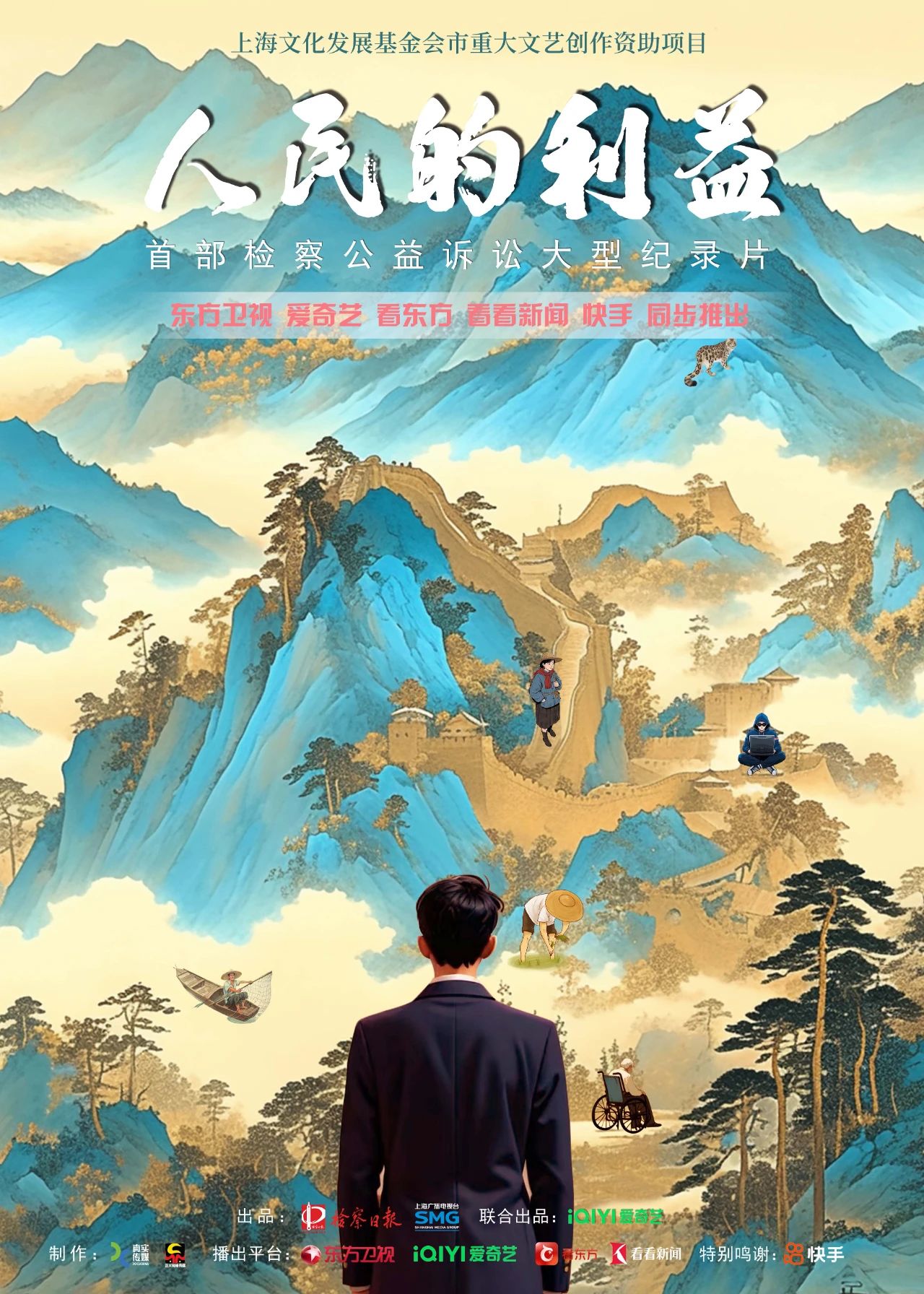

7月15日起,由最高人民检察院公益诉讼检察厅、新闻办公室指导,检察日报社与上海广播电视台共同出品的首部检察公益诉讼大型纪录片《人民的利益》开播。8月2日,蓝鹰指数显示节目美誉度98.99,位列全网热播纪录片融合传播指数榜第一。

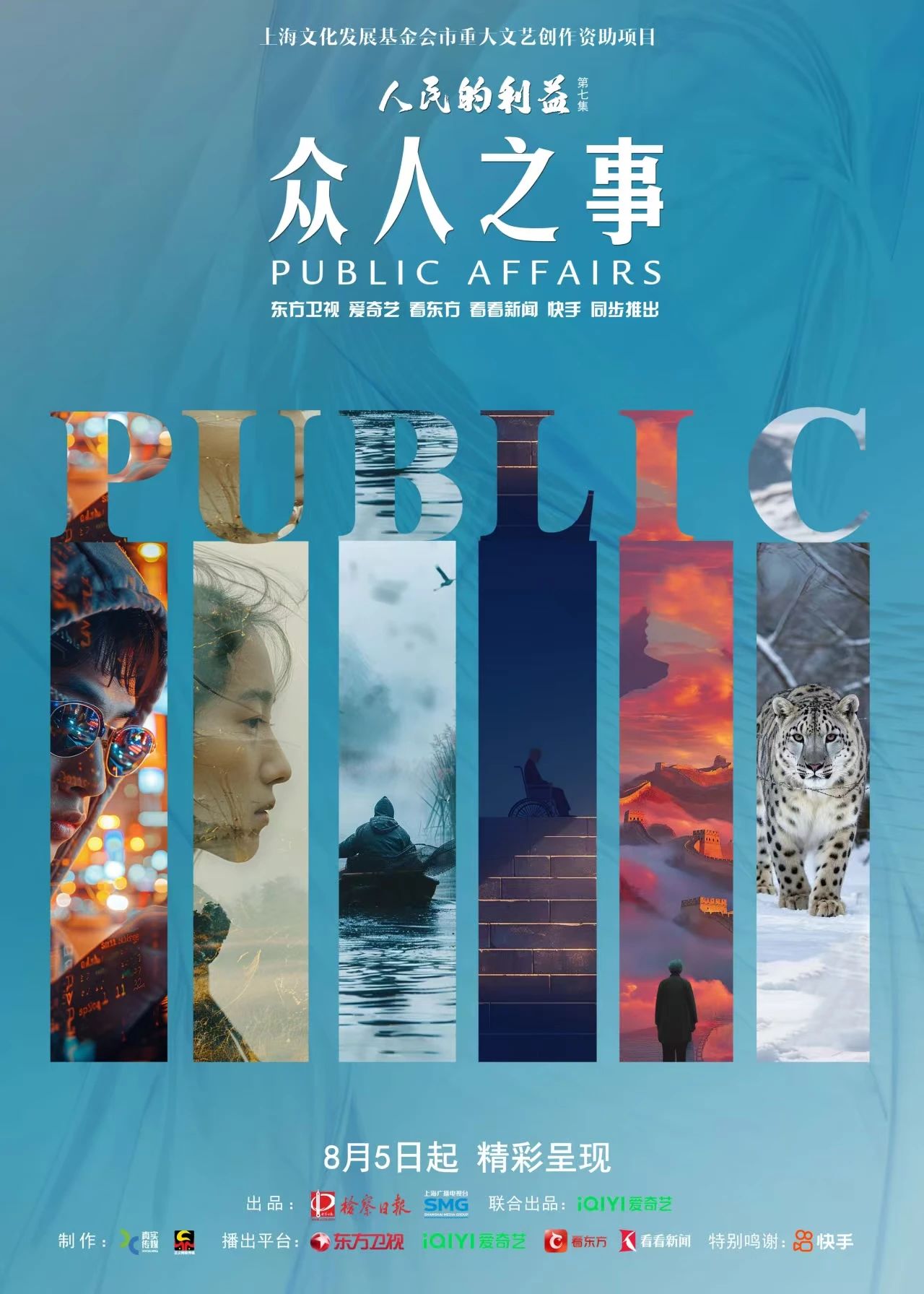

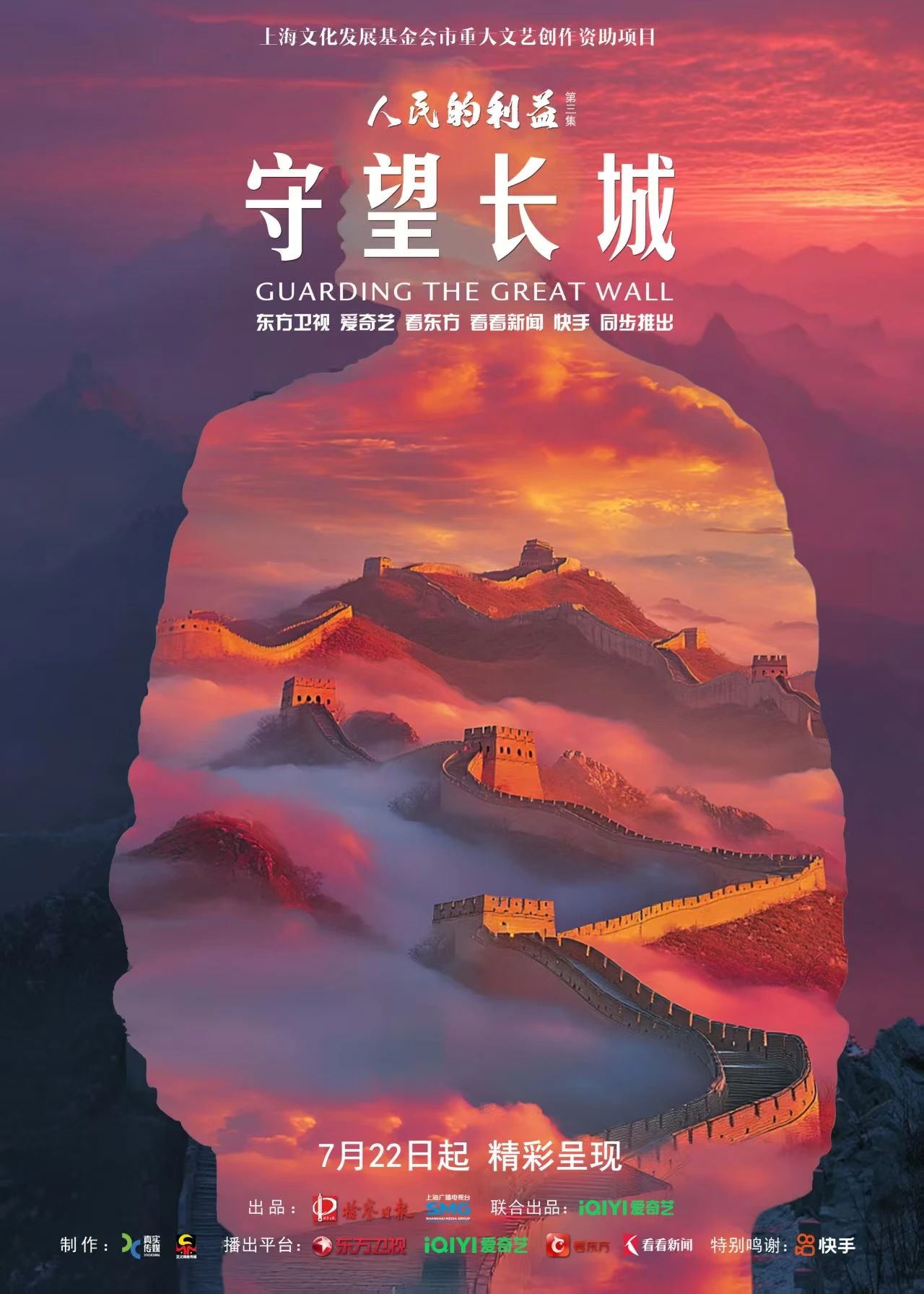

《人民的利益》主海报

该片共7集,每集30分钟左右,围绕事关人民利益的热点事件,讲述检察机关在生态环境和资源保护、个人信息保护、妇女权益保障、无障碍环境建设、文物保护等多个领域的探索实践故事。该片开播后,受到社会广泛关注,全网累计播放量超过2亿次。纪录片主创团队为你揭秘台前幕后的故事。

极具冲击力的社会议题

“触摸到比较硬核的选题,非常具有社会现实性。”正如纪录片《人民的利益》总导演秦博所言,如何做好这些主题的表达,对于主创团队来说充满了挑战和考验。

在前期调研中,主创团队深度调研了近百起正在办理或准备立案的公益诉讼案件。2024年,他们分成10个小组,赶赴全国各地,深入检察办案一线,与检察官们一起工作、生活,沉浸式记录了这些公益诉讼案件办理的全过程,最终精选出最具有代表性和典型意义的案例。

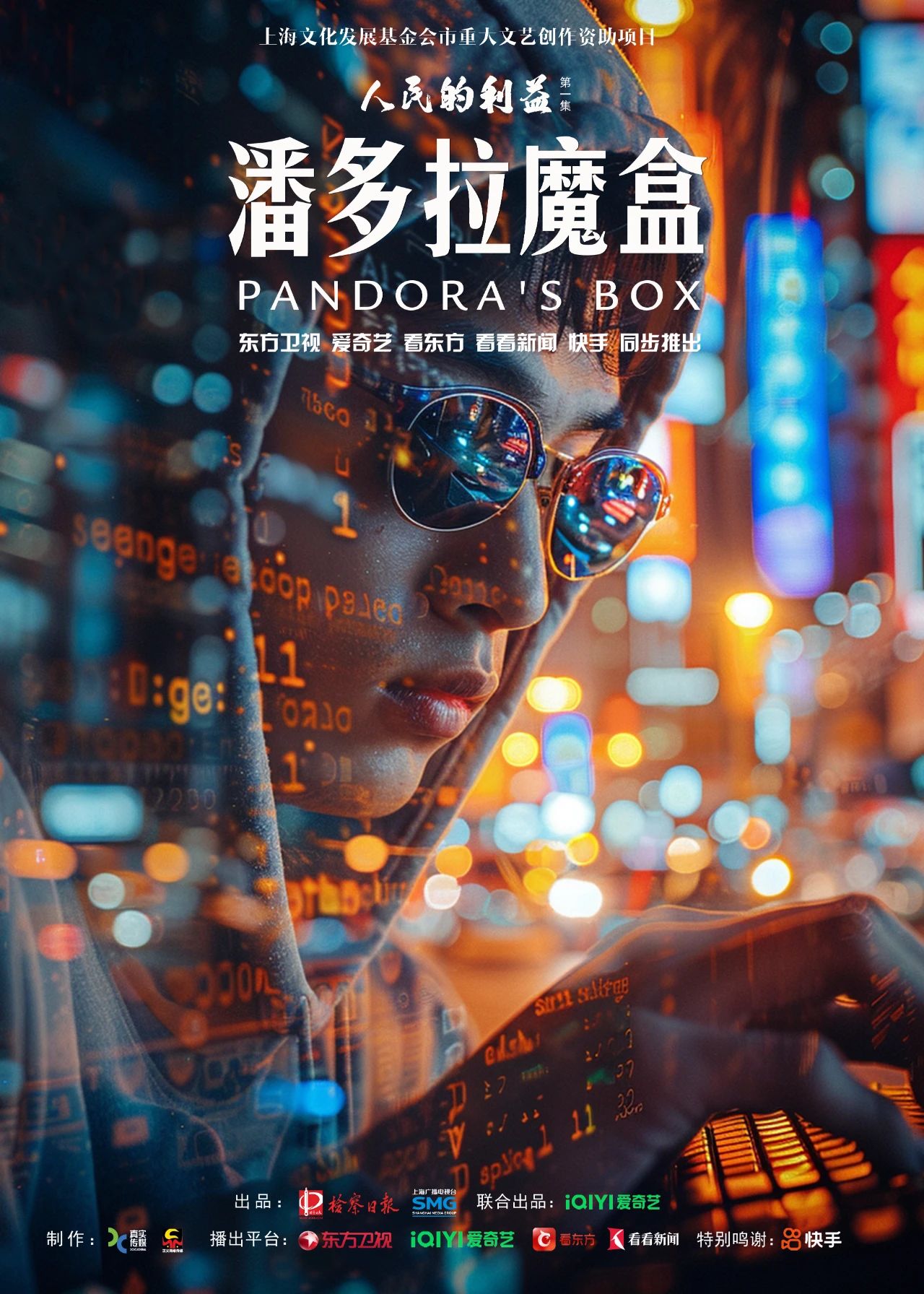

近年来,隐私泄露、网络暴力相关话题频频掀起舆论巨浪,纪录片其中一集《潘多拉魔盒》就讲述了一起个人信息保护公益诉讼案件的办理过程。2024年,浙江省杭州市临安区检察院公益诉讼检察部主任黄挺接到线索,有人通过境外加密聊天软件大肆传播泄露个人信息。这种网络违法行为被称为“开盒”。“开盒”行为触碰到了每个公民的安全底线,临安区检察院对违法行为人提起民事公益诉讼,代表广大的受害者维护公共利益。

《人民的利益》第一集《潘多拉魔盒》海报

在办理案件过程中,黄挺发现传播泄露个人信息的违法者似乎并没有意识到自己行为带来的严重后果,面对检察官,他脱口而出:“但是没有被伤害的人。”

从保护公共利益的维度看,什么才是“恶”?纪录片中,一名网红主播现身说法,讲述了自己被跟踪、收到莫名其妙快递的经历。

为了全景式展现办案过程,深挖“开盒”现象背后的原因,主创团队跟随检察官到几名违法行为人家中探访,他们中有的人既是违法者,也是“被开盒”的受害者。

从受害者到加害者,最终堕落为牟利者,他们又经历了什么?纪录片不仅将光怪陆离的网络世界黑暗面展现在观众面前,直击人性的弱点,同时也将这些新型案件进入司法程序之后被严格办理的全过程展现了出来。

有话题性,必然存在矛盾与冲突——当农村出嫁妇女的土地权益被剥夺,多年维权无果怎么办?当牧民草场被野生动物损坏,“人兽冲突”问题如何解决?

现实案件永远充满了复杂性,但在法理和情理之间,法律的红线不能突破。

“真实是纪录片的灵魂。不回避矛盾,直面问题,是该片的一个鲜明特色。”纪录片《人民的利益》总出品人,检察日报社党委书记、社长李辉说,希望《人民的利益》能让观众直观感受到新时代检察官“高质效办好每一个案件”的坚定决心。

行进式呈现办案全过程

大部分案件在拍摄时都是正在办理的状态,因此,纪录片通过跟拍检察官,沉浸式记录办案过程,见证了一些“硬骨头”“老大难”公益损害问题的整改过程。

“在行进中记录案件办理的复杂性,展现当事人经历了什么、检察官为什么这么做,然后在纷繁复杂中往前走。”秦博说,这种蹲守式的拍摄,全程无死角的记录,会给检察官带来很大压力。

第一次在镜头前办案的黄挺却觉得“还好”。在他看来,无论是在台前还是幕后,办案都应该经得起历史和社会公众的检验。

纪录片中,最让导演组担心的一集是《失去的土地》。拍摄时,因为农村妇女土地被征占却未拿到相应补偿,检察机关想通过制发检察建议和普法宣传,推动修改村规民约,但因村民的传统观念根深蒂固,村民代表大会迟迟未能通过。

《人民的利益》第二集《失去的土地》海报

最高检公益诉讼检察厅厅长徐向春在纪录片中谈道,检察建议发出后规定期限内仍然不整改或整改不到位,不是说就算了,而是要增强监督刚性,通过“诉”的确认引领司法价值。

于是,检察机关决定当诉则诉。最后办案成效如何?到底能不能办成?这时,十四届全国人大常委会第十次会议表决通过了农村集体经济组织法,自2025年5月1日起施行。今年5月,摄制组又来到案发地,见证了50余名农村妇女的土地补偿款到账。她们签下名字,按下手印,重新拿回属于自己的权益,案件有了圆满的结果。

刻画公共利益中的群像

司法不仅要有力度,还要有温度。

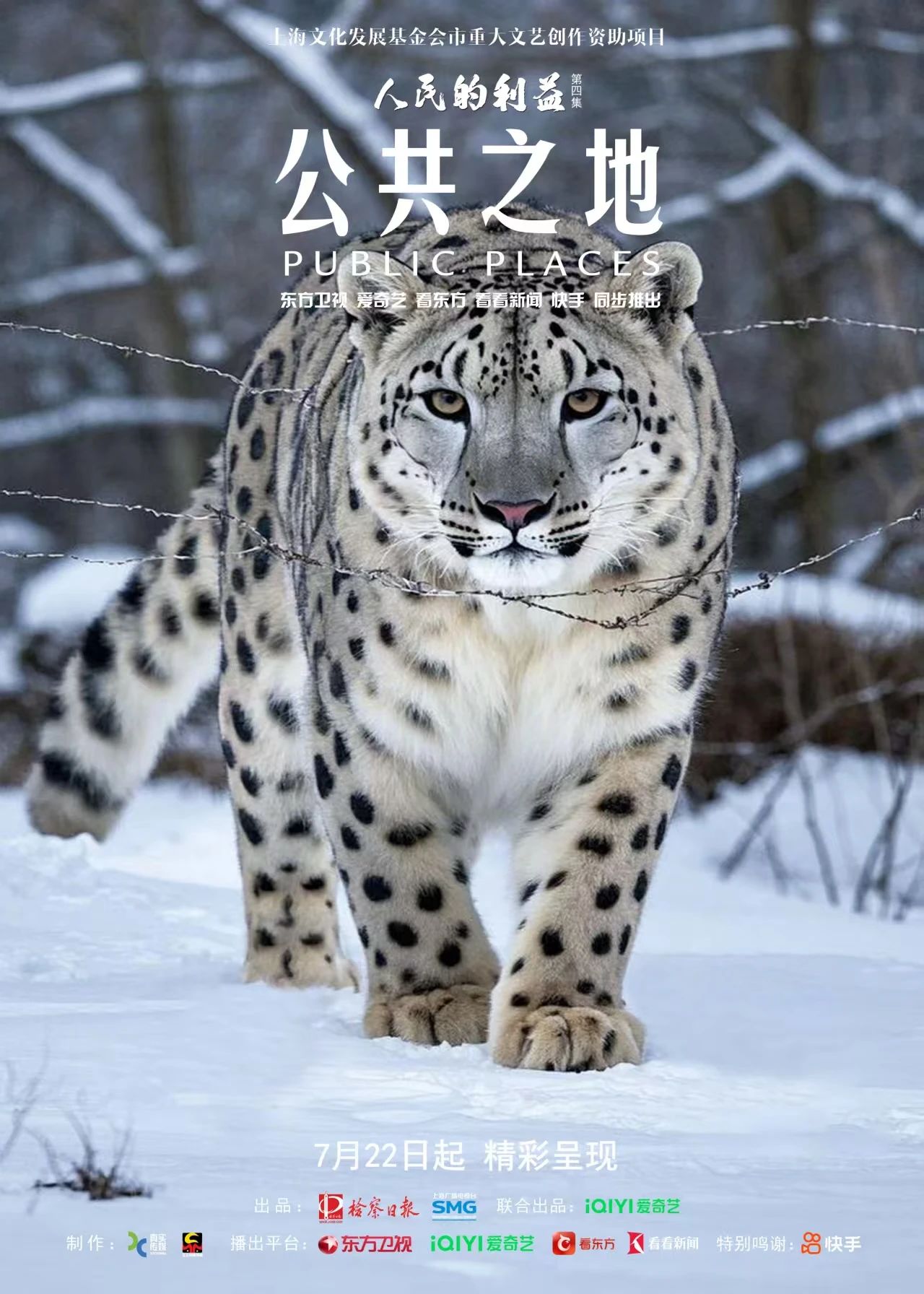

地球从来不是人类独享,人与自然、万物生灵应当是和谐相处的。“鄂陵湖非法捕捞案、昆仑山北麓猎杀野牦牛案、雪豹案……”纪录片中,青海省三江源地区检察院检委会专职委员姜波细数办理的多起和野生动物有关的案件。

当一具完整的雪豹尸体被执法人员从冰柜中取出,这一幕足以让屏幕前的观众感到震惊和心痛。在这起因雪豹死亡引发的刑事附带民事公益诉讼案中,牧民把简易铁丝扣放在草场边界,勒死了一只雪豹,并尝试出售。

“草场频繁有岩羊的活动,每次都有四五十只,铁丝扣主要是为了保护草场,防止岩羊过来。”牧民也有自己的利益和考虑。

纪录片中展现出来的人物形象是真实、多样、鲜活的。“看到非法捕捞案件,才知道我们辖区内湖里的鱼是国家二级保护动物,是这么珍贵的资源。”生活在当地的人们看到自己的家园正在受到怎样的威胁,真切感受到了生态环境保护、公共利益保护的价值。他们的经历都说明了一个道理:只有在公共利益不受损害时,个人利益才能得到有效保障。

一场全景式普法

“有的人可能觉得有些利益看起来离自己比较遥远,比如说空气污染、江河湖海的污染,跟自己的直接利益关系不是那么清晰。”北京大学法学院教授王锡锌认为,私人利益都会有一个特定的明确的利益主体,但在公共利益中,个别化的利益主体不是那么清晰。为了使公共利益能够得到有效维护,就需要检察公益诉讼制度。

过去十年,检察公益诉讼从顶层设计到实践落地、从局部试点到全面推开、从初创开拓到发展完善,成为习近平法治思想在公益保护领域的生动实践和原创性成果。近年来,该制度在实践中取得了显著成效,但也面临着立法层级不高、制度设计不完善等困境。纪录片通过展现检察公益诉讼的实践成果和社会价值,力求触达更广泛的受众,让更多人了解检察公益诉讼的意义和价值,增强公众的法律意识和法治信仰。

纪录片呈现出来的案例,只是公益诉讼检察工作的冰山一角,这样的工作场景每天都在上演。那些最多人共享的事物,如何得到最好的照顾?检察机关正默默用实际行动来作出回答——最根本最长远还要靠制度、靠法治,人民的利益高于一切,一切为了人民的利益。