“西夏陵”申遗背后!东方卫视带你解锁“西夏陵”千年密码

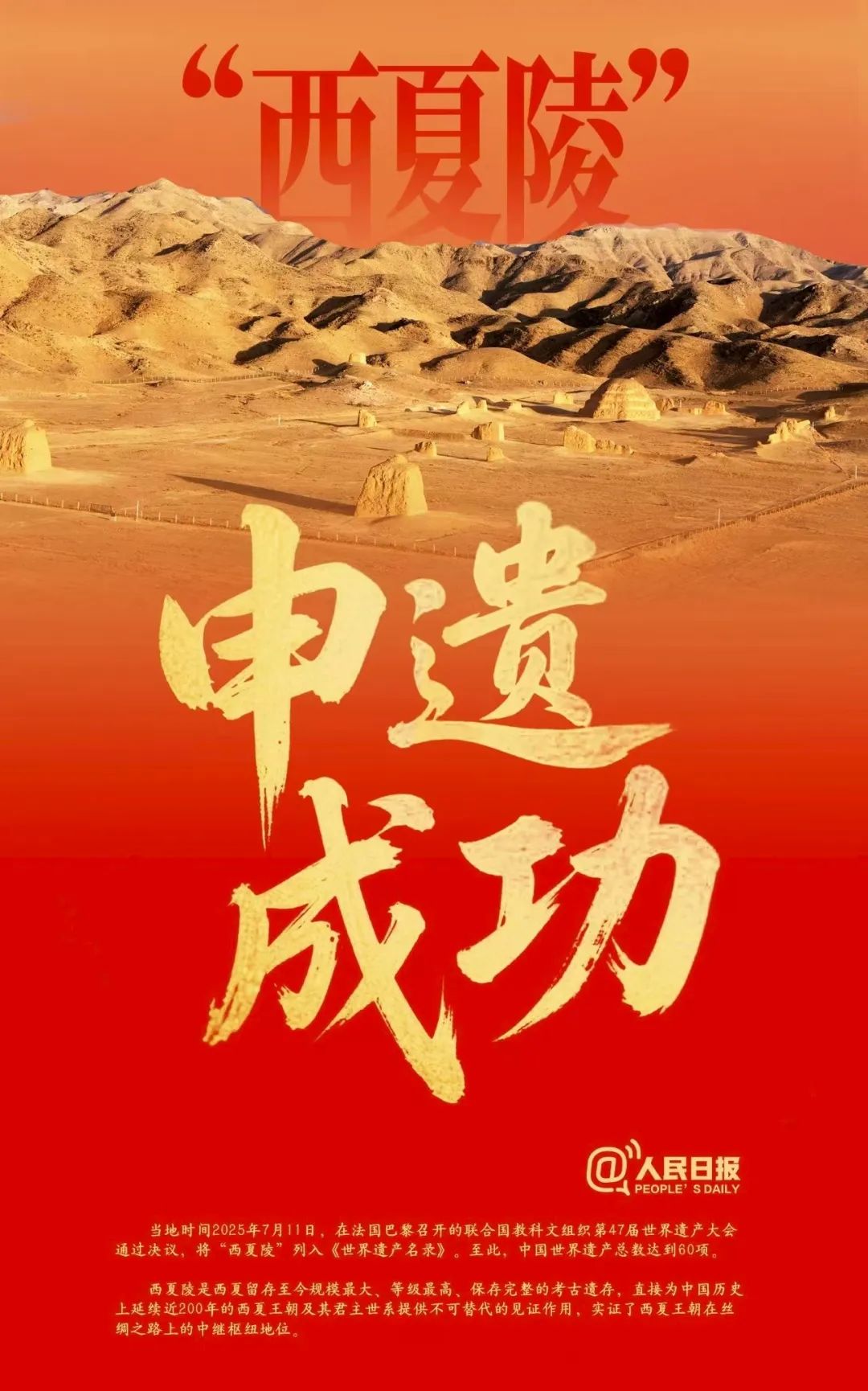

正在巴黎举办的联合国教科文组织第47届世界遗产大会传来重磅喜讯——“西夏陵”,这座沉睡在贺兰山脚下的神秘帝王陵园,被正式列入《世界遗产名录》!

近40平方公里的土地上,9座帝陵与271处陪葬墓静静矗立,5.03公顷北端建筑遗址、32处防洪工程遗址,与峰峦叠嶂的贺兰山势共同形成了雄伟壮丽的陵区景观,见证着11至13世纪宁夏平原的风云变幻。但关于它,你或许还有太多疑问:为何《二十四史》中没有它的身影?它凭什么能入选世界遗产?多元文化交融在它身上如何体现?

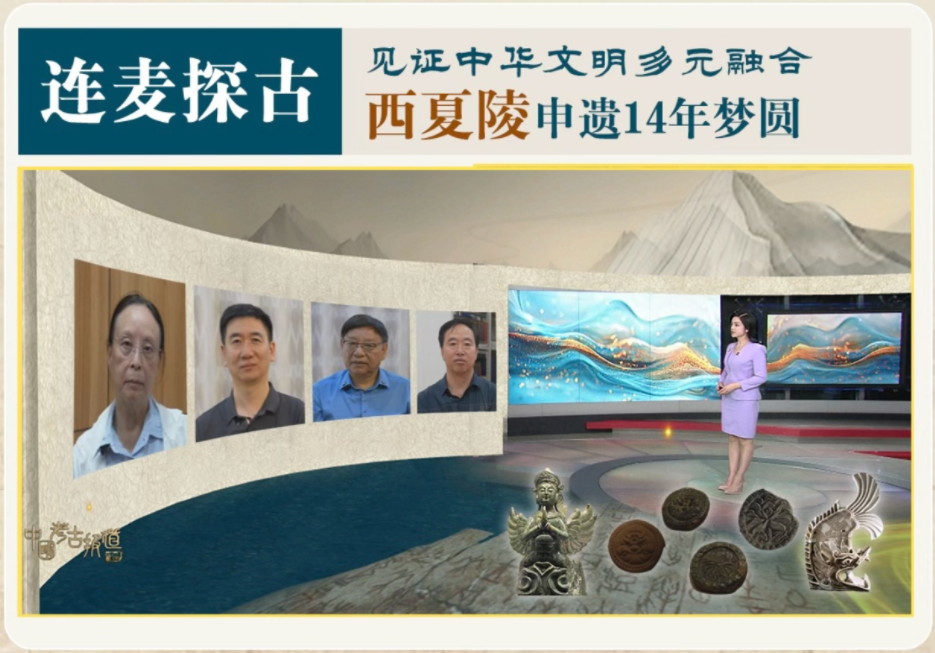

别急,今天中午12:00东方卫视《中国考古报道-连麦探古》特邀四位“西夏通”:中国建筑设计研究院建筑历史研究所名誉所长、西夏陵申遗咨询团队负责人陈同滨,中国建筑设计研究院建筑历史研究所副所长刘剑,宁夏大学民族与历史学院院长、长江学者特聘教授杜建录,以及银川西夏陵区管理处原副主任王昌丰,带你解锁“西夏陵”的千年密码!

它凭这两条“硬标准”征服世界

作为西夏陵申遗咨询团队负责人,中国建筑设计研究院建筑历史研究所名誉所长陈同滨一开口就直击核心:“‘西夏陵’属于考古遗址,能入选,靠的是符合两条世界遗产规定。”

一条是“交流价值”:“西夏陵”像一部立体史书,清晰展现了多元文化的交流、交往与交融。从陵寝制度到建筑细节,处处可见中原文化与党项族特色的碰撞。

另一条是“历史见证价值”:对中华文明而言,它非常形象和生动地见证了中华文明的特性;对世界而言,它填补了11至13世纪宁夏平原周边200年的历史空白。

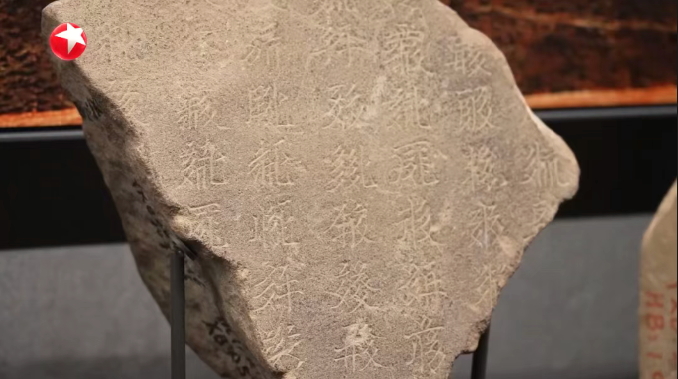

而申遗路上最大的挑战?陈同滨坦言:“《二十四史》里没有西夏史,我们只能从考古遗址中去分析、去解读,‘破译’历史。”

它是丝绸之路上的“文化十字路口”

“‘西夏陵’的价值,藏在农耕与游牧的交汇处。”宁夏大学民族与历史学院杜建录院长一语点出了西夏的独特地位。

作为丝绸之路中段的核心区域,西夏境内不仅有党项人、汉人、吐蕃人、回鹘人往来贸易,更将中原文化“本土化”:

- 儒家的文化是西夏主流的政治文化、核心文化,以儒治国;

- 科举考的是儒经,只是用西夏文书写;

- 西夏文创制以后,汉文、汉语一直作为西夏的通用语言。

“西夏这个政权存在多民族政权,是多种文化汇聚交往、交流、交融的一个见证,所以它入选世界文化遗产非常有意义。”杜建录说。

考古发掘,让“失语”的西夏“开口说话”

“西夏灭亡后,陵区曾遭严重破坏,盗掘、风化让不少遗存面目全非。”银川西夏陵区管理处原副主任王昌丰,用数十年亲历讲述考古的艰辛。

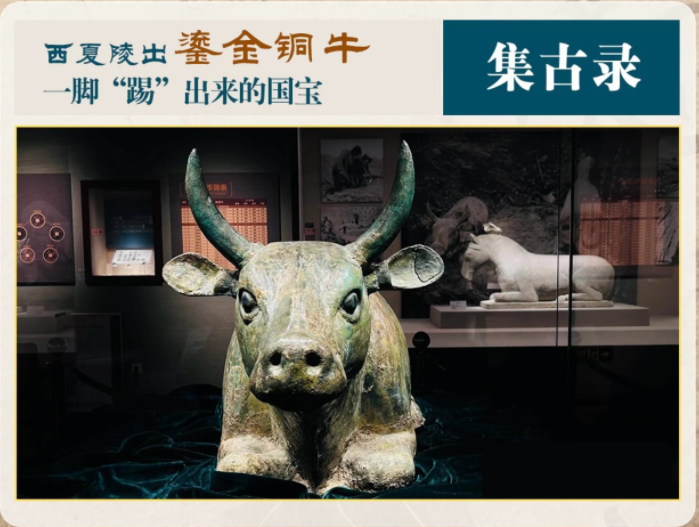

但两次重大发掘,让西夏与中原的羁绊浮出水面:

- 三号陵出土的“迦陵频伽”(妙音鸟)构件,与佛教有密切的联系;

- 一米五以上的巨型鸱吻,比宋辽同期同类构件更大,既承中原建筑传统,又藏党项传统文化的一些习俗。

这些碎片拼在一起,就是西夏与中原“双向奔赴”的活历史。

用“最小干预”让千年遗址“活”起来

如何让观众看懂这座“残缺的美”?中国建筑设计研究院建筑历史研究所副所长刘剑分享了“西夏陵”遗址公园展示的巧思。

遵循“最小干预”原则,团队玩出了新花样:

- 站在玻璃板后看复原图,一秒“穿越”回西夏宫殿;

- 钢丝网编织的“坍塌屋顶”,用艺术感还原历史沧桑;

希望通过现场氛围的营造,让观众更好地去理解当时西夏建筑到底是长成什么样的。

从文字史料匮乏之困,到考古发掘的点滴实证;从多元文化交融的生动见证,到“最小干预”的保护创新——“西夏陵”的故事,远不止“入选世界遗产”这么简单。

四位专家还揭秘了哪些“西夏陵”的“冷知识”?申遗成功后,它的保护与利用又将走向何方?

锁定东方卫视《中国考古报道》,一起读懂这座“被遗忘的王朝”留给世界的文明答卷!

关注《中国考古报道》

带你领略更多考古奇迹

共同见证历史的辉煌与传承

全国首档考古文博类融媒新闻专栏

《中国考古报道》

东方卫视 每周六12:00播出

-文明探源看东方-