梅花初次落“沪”何以惊艳?上海广播电视台匠心呈现中国戏剧至高盛典

5月21日,“第十届中国戏剧奖•梅花表演奖•曹禺剧本奖”颁奖晚会华彩上演,这是梅花奖42年历史上首次在申城绽放,上海广播电视台旗下东方娱乐大型活动部创制团队秉承初心、贯彻匠心,在梅花奖在沪活动期间倾力承制开闭幕式、红毯仪式及16场系列演出的录制工作。

闭幕式汇集了20余位历年梅花奖得主、5位新晋曹禺戏剧文学奖得主、15位新晋梅花奖得主,不仅彰显了中国戏剧表演艺术的巅峰成就,更是上海广播电视台践行文化使命、助力舞台艺术创新发展的新时代之作。

科技加持,东方美学沉浸表达

创制团队以“开放、创新、包容”的城市品格,为戏剧艺术注入科技活力与时代新声。颁奖晚会通过舞美技术、视听语言、叙事编排的当代创作,以科技为笔,文化为墨,在舞台方寸间书写中国戏剧的美学诗篇。

晚会的舞美紧扣“梅花”这一核心意象,以顶部巨型梅花“花瓣”、江南园林中最典型的“梅花窗”以及传统江南民居的线条造型作为视觉主体,兼具中国传统美学与江南文化意蕴。而4组可升降的透明冰屏,不仅增加了舞台的空间感和戏剧感,更能变换成卷轴、画框等国风载体,让整体舞美效果宛若一幅幅灵动写意的中国山水画卷。此外,AIGC技术的加持,为现场营造出一组虚实相生、富有创意的“数字梨园”,以“梅花竞放”为线索,与各章节主题、节目色调相呼应,构建活泼而立体的晚会叙事。

在节目编排与设计上,导演组也致力于深度挖掘戏剧之美。如开场表演《粉墨春秋》中,导演组聚焦凤冠、帅盔、翎子、靠旗等有代表性的戏曲符号,凸显戏曲的精美扮相,彰显其深厚的历史渊源。与此同时,历届梅花奖获得者带来翎子功、水袖、武旦技巧、武生技巧组合等绝活展示,一时间舞台上云袖翩鸿、翎动四方、枪啸风云、靠旗翻飞……可谓视觉震撼、高潮迭起。而这些精彩背后,是几代戏曲演员们的“十年功”和“苦寒来”,用极致美学链接人文精神,意蕴更为深远。

经典浸润,当代表意焕新融合

从古老剧种的薪火相传,到现代戏剧的创新发展,中国戏剧走过了漫长而辉煌的道路。在传承中华优秀传统文化的同时,如何创作出更多富有民族特色、展现时代风貌的戏剧作品?此次颁奖晚会,导演组交出了一份充满海派风格的创作答卷——“守正、开新”,在保留传统的经典韵味的同时体现当代艺术审美的创作张力。

给现场观众留下深刻印象的节目《戏韵江南》中,来自沪苏浙皖四地的历年梅花奖获得者,带来昆曲《天下乐·嫁妹》、沪剧《罗汉钱》、扬剧《板桥道情》、越剧《新龙门客栈》、黄梅戏《孔雀东南飞》等江南戏曲名段。与以往不同的是,这些选段通过全新的编曲与编排,在保留戏曲原腔原韵的基础上,融入弦乐、民乐、儿童合唱等丰富的表现形式,在跨界融合中创新传统戏曲的表达方式,构建起一场跨剧种、跨中西的艺术对话,让长三角戏曲文化以耳目一新的姿态展现在舞台上,共同开启江南文化传播新篇章。

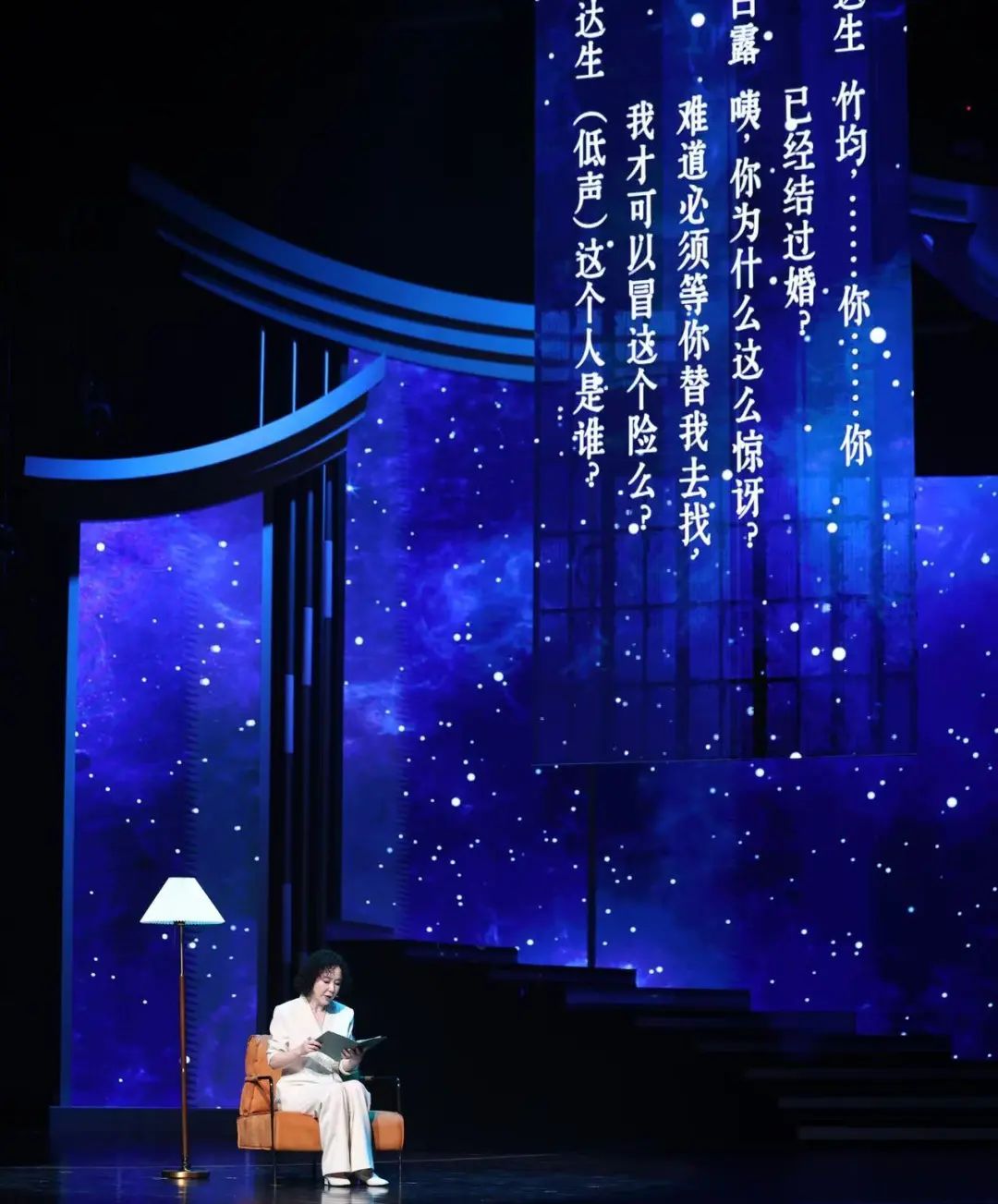

《“禺”声回想》这个节目的创作灵感则自来导演组对戏剧文本和多剧种特色的深入学习。导演组表示,在大量阅读曹禺先生的戏剧文本后,深深感受到曹先生的剧本文字的隽永,且舞台提示极具特色,于是便产生了用“品读”的方式串联舞剧、话剧、歌剧三种艺术表现形式的想法,突破时空和剧种的边界,与曹禺笔下的角色隔空对话,再现曹禺先生的“命运三部曲”。经典文本与创新形式在此因交织和焕发新生,舞台上,演员的剪影与多媒体视觉前后虚实结合,构建出一个属于戏剧文学的浪漫世界,以这个特别的方式向曹禺先生致敬。

英才汇聚,艺术赓续成就佳话

“梅花竞放,戏聚东方”,此次颁奖晚会是一场中国戏剧界的精英聚会。值得关注的是,上海京剧院演员蓝天、上海歌舞团演员朱洁静成为了首批在家乡“摘梅”的上海演员。

戏剧人通过代代传承铸就了如今舞台的丰碑,而颁奖晚会也多处演绎着老少同台、代代相传的佳话。在《“麒”影流芳》节目中,为纪念“麒派”艺术创始人周信芳先生诞辰130周年、逝世50周年,“麒派”艺术传人、第11届梅花奖获得者陈少云带领8名来自上海及全国的青年“麒派”传人同台,共同演绎《萧何月下追韩信》选段“三生有幸”,并通过多媒体完成与周信芳先生跨越时空的“同台共唱”,彰显中国戏剧艺术代代相传、生生不息的艺术活力。

“第十届中国戏剧奖·梅花表演奖·曹禺剧本奖”红毯仪式已上线东方娱乐新媒体矩阵,颁奖典礼将在近日播出,敬请关注。