深度揭秘“长江口二号”古船打捞,东方卫视今晚首播

习近平总书记指出,“考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。”“长江口二号”古船的发现和考古工作,对于深化上海地域文明历史研究、更好探寻“上海之根”、更好回答“何以上海”,起到重要作用。聚焦于此,国内首部完整记录“长江口二号”古船发现、打捞、保护与考古过程的纪录片《江海遗珍·长江口二号》,将于今晚(2月27日)22:00起在东方卫视“新纪实”时段和百视通新媒体上线。全片共分上下两集,下集将于3月5日晚22点档播出。

文物考古大发现

闪耀多学科融合之光

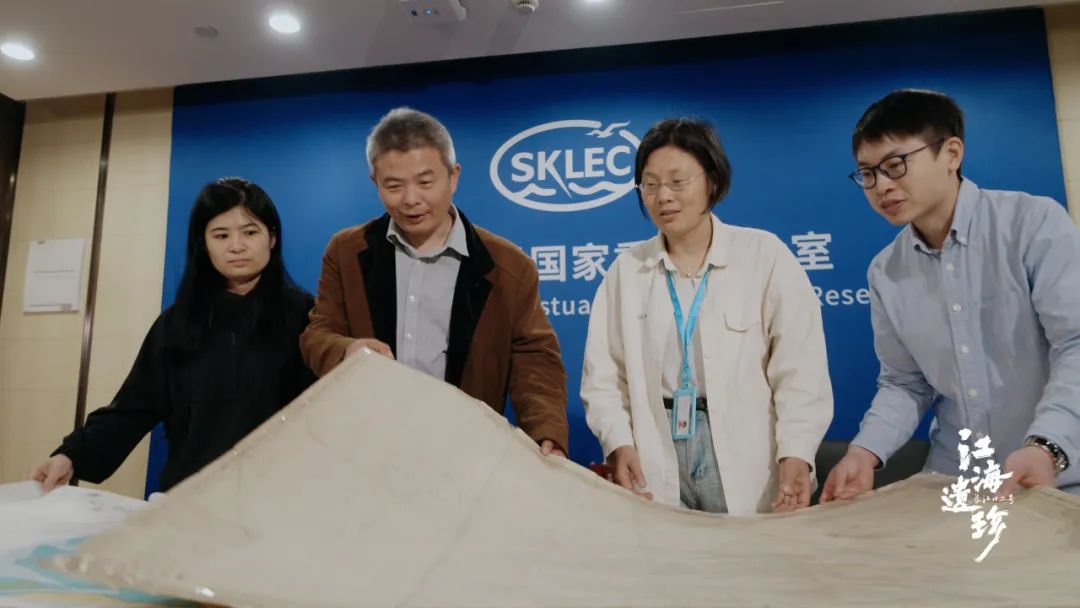

“探寻式记录”是纪录片《江海遗珍·长江口二号》的鲜明特色之一。“长江口二号”水下考古项目是一个综合多学科多工种的复杂工作,为了对项目有充分的了解,主创团队拜访了“长江口二号”考古项目的众多合作机构,走访请教近30位专业学者,调研组梳理学术资料形成专项调研报告110多篇,脚本撰写、修改30多版。

纪录片从上海水下考古的发端讲起,徐徐展开“长江口二号”发现的过程,从上海特殊的河口考古的环境,到十二年磨一剑的探索,再到“长江口二号”古船打捞的阶段性成果。

当把以往不曾设想到的、似乎和考古无关的各学科、专业的探究汇集到一起,就产出了一部极具上海特色和气质的考古实录,开放、务实、融合、创新、追求卓越,都在其中有所体现。

科技创新大集成

展现装备制造领先实力

“长江口二号”古船的整体打捞与保护工程于2022年3月正式启动,这是规模极大的水下古船考古与文物保护项目,采取的是整体打捞的方式。长江口水流急、泥沙多、能见度差,还要考虑潮汛、台风等因素,在这样的环境下进行水下打捞,上海有很多开创性的工作要做。上海各方为这次打捞专门设计建造了“大力号”和“奋力轮”水下考古专业船,堪称世界首创、中国原创、上海独创。

为了记录下上海打捞局、上海城建隧道装备有限公司、上海电气核电集团有限公司和水下考古团队在长江口现场的作业,主创团队克服了登船隔离、海上拍摄、网络通讯困难等诸多不便,导演、摄像和打捞局的潜水员们、工程师们一起,同作业、同生活,累计在船拍摄日超过60天,为“长江口二号”考古现场的作业留下了宝贵的影像资料。

公众教育大启蒙

重拾水系和航船的城市记忆

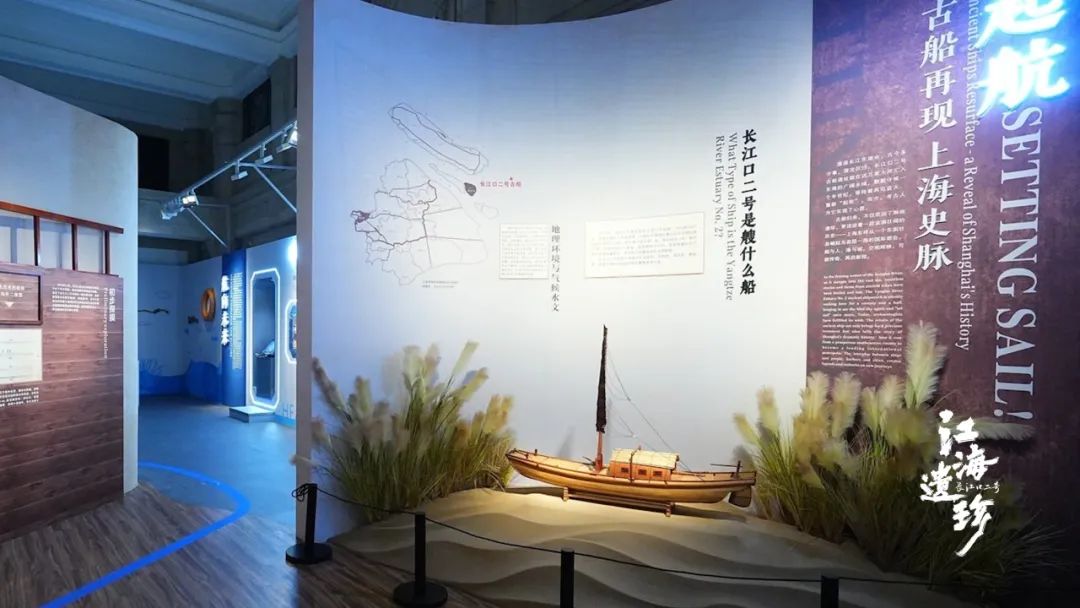

除了在水上“第一现场”的全程跟拍,纪录片还将故事线延伸到了古船迁移进入船坞后的保护与考古过程,将上海老船厂工业遗产的故事,和”长江口二号“古船安家的新故事结合起来。

未来,一座古船博物馆将在杨浦滨江上海船厂旧址一号船坞建成,对所有市民开放。这是上海对传统文化的创造性保护和创新性发展,也是上海响应新时代文物工作精神,“让文物活起来”的一次有益尝试。

为了更好向公众普及有关”长江口二号“古船的科学知识,纪录片中心还在创制过程中携手上海市历史博物馆、上海博物馆、上海打捞局等七家单位共同主办了“江海撷珍——长江口二号科学考古进行时”展览、“水下考古·纪录拍摄”研学半日营等活动。这是导演团队的一次创新尝试,旨在让纪录片参与到城市大美育的建设之中。

《江海遗珍·长江口二号》还特别邀请到上海籍配音演员林栋甫担任纪录片故事讲述人,用一个老上海市民的口吻缓缓讲来“长江口二号”的故事,和上海城市故事产生一种奇妙的连接,相信也会唤起不少人的上海记忆。

《江海遗珍·长江口二号》由上海市文化和旅游局(市文物局)、上海广播电视台指导,上海广播电视台纪录片中心、百视通网络电视技术发展有限责任公司联合出品,纪录片中心戴诚娴工作室承制,并获得上海文化发展基金会市重大文艺创作资助。

摄制团队耗时一年半,跟随考古和打捞作业的核心工作组实地拍摄,通过对长江口二号古船发现、打捞、保护与考古的完整记录,展开了一段对清末长江航运史、上海港口发展史和中国传统造船史的追寻之旅,解答了这一目前中国乃至世界水下发现的体量最大、保存较为完整的木质古沉船的各种谜团。同时也全面展示打捞和考古研究过程中的各种领先科技,讲述科技攻坚、学术探索和文化传承中的鲜活人物故事。

“长江口二号”古船考古还在继续,上海广播电视台纪录片中心戴诚娴工作室也将继续跟随探寻它的未解之谜。